信息管理学院积极响应学校把本科教育放在人才培养的核心地位和教育教学的基础地位,坚持“以本为本”、推进“四个回归”的号召,立足国家一流本科课程“科技档案管理学”成立项目团队,并依托国家档案局重点实验室,深入探索科研与教学深度融合、培养本科生创新能力和实践能力的新路径,系统化开展了河南省教育教学改革项目——基于“一流课程”建设的研究性教学模式研究,形成了“三维一体”研究性教学模式,逐步完善了“一流课程”P-MASE研究性教学实施方案,为学校全力打造一流本科育人体系做出了有益尝试。

一是实现了课程思政与专业教学的深度融合。项目团队结合航空工业领域红色档案资源开发利用,研发了思政教育融合专业课程模块。通过档案陈列虚拟仿真实验,模拟红色档案整理、数字化处理、数据分析及布展等任务,不仅能让学生熟练掌握专业技能,深刻理解档案工作的社会责任和职业要求,还润物无声地将思想政治教育融入专业课程中。通过对参与该项目的学生进行调研,明确表示学习这门课程显著增强了自主学习能力和批判性思维的本科生超过了85%。

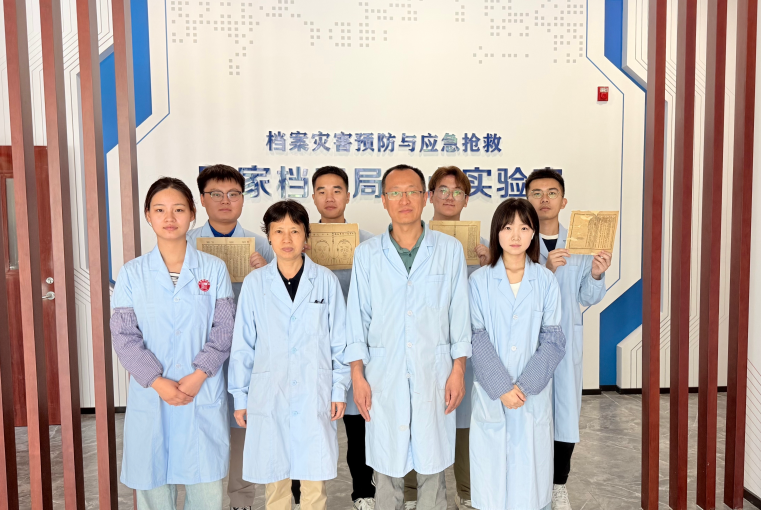

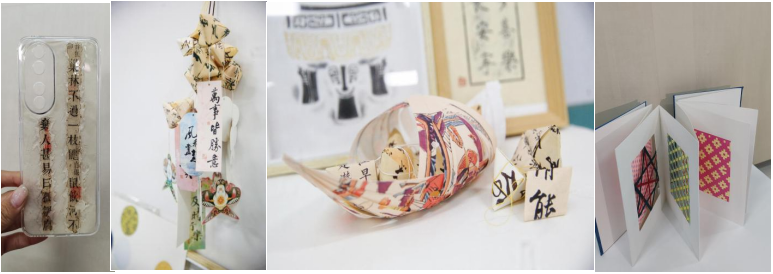

二是实现了实践项目与社会服务的双向衔接。项目团队把本科生档案专业技能培养放在重要地位,结合专业实习实践狠抓能力提升。在校内,依托国家档案局重点实验室的开放项目,组织本科生认真参与,不断增长知识、强化技能,形成了“项目驱动、任务引领、成果转化”的实践育人模式。在校外,与河南省档案馆、郑州房产档案馆、郑州地铁档案馆以及多家档案企业开展深度合作,承接了少林寺档案文献整理与开发项目,参与交付了中博奥信息技术公司档案咨询、档案监理、档案数字化服务项目等。团队还充分利用校企合作,围绕档案业务全流程开发专创融合实训课程项目,参照档案BPO服务业务标准设计实践模块,共同构建实习实训课程体系,进一步优化教学方案、完善教学大纲。专业与社会的链接在深度与广度上得到全面拓展,为服务行业和地方档案事业发展贡献了郑航力量。

三是实现了团队协作与创新能力培养的协同增效。项目团队组织本科生参加专项实践和案例研讨,培养他们的协作能力和创新思维。在档案信息化专项实践课程教学过程中,不断实施并优化P-MASE研究性教学方案,通过创设问题(P)情境,学生分组协作共同寻找方法(M),进行科学分析(A)并有效解决(S)模拟任务,教师与学生共同参与效果评价(E),有效激发学生的主观能动性,不断提升他们高效沟通、解决问题的能力。同时积极鼓励和支持本科生参与学术研究、参加学术会议交流,多名学生在挑战杯、互联网+大学生创新创业大赛中获奖,发表了高质量论文。项目团队通过系统化实践训练和学术参与,帮助学生构建了扎实的专业知识体系与跨学科能力,档案学专业近三年年终毕业去向落实率达90%以上,多人进入国家各级档案馆或知名企业。

基于一流课程建设的研究性教学模式突出以学生为中心,集课程思政、项目驱动、问题导向、科教融合等理念为一体,贯穿本科教育教学全过程,强化了学生的职业认同感与终身学习意识,有针对性提升了专业能力,为行业输送了大批高素质应用型人才,进一步彰显了“研究性教学”改革的示范效应和社会价值。目前课程资源已在吉林大学、山东大学等高校得到了推广应用,并在军工系统档案人员业务素质提升培训中发挥了重要作用。这一新模式不仅推动了档案学专业教育教学改革创新,也丰富了大学的课程建设和教学模式,为其他学科开展本科生研究性教学提供了新的理论框架和实施路径。学院将以此为契机,继续深化本科生研究性教学改革,努力打造学生个性化学习支持体系,完善优质课程资源动态更新机制,扎扎实实把立德树人根本任务落到实处,为培养德智体美劳全面发展的时代新人贡献力量。(信息管理学院 朱兰兰、郑雪丽文/图 陈宝杰审核)